Dans la grande majorité des entreprises, on évalue les collaborateurs, pour faire le point sur l’année écoulée, pour fixer de nouveaux objectifs, pour discuter de la trajectoire des prochaines années…Bref un moment très important pour le collaborateur !

Or on remarque que ce geste, loin d’être anodin (puisque l’on parle tout de même de donner un avis sur quelqu’un voire parfois de le noter!) est fait de manière de plus en plus automatique. La faute au manque de temps, aux outils qui parfois déshumanisent le processus, au déficit de formation et d’accompagnement permettant de se roder sur ce geste managérial…On s’est posé la question de ce qu’il signifie vraiment, de sa philosophie, de ses modalités pour essayer de vous aider à (encore) mieux le réussir !

Catégorie : bienveillance

Ne faites plus semblant de faire confiance !

Beaucoup d’entreprises et de managers pensent faire confiance à leurs équipes, mais est-ce vraiment le cas ? Faire confiance c’est quoi ? Et bien c’est privilégier la confiance a priori et arrêter la confiance sous conditions : arrêter de demander des preuves et de contrôler de manière systématiqur et commencer à donner des opportunités de succès à tous et pas qu’aux meilleurs.

Alors oui, vous aurez parfois l’impression de prendre des risques mais vous verrez que le jeu en vaut largement la chandelle : révéler des pépites parmi vos collaborateurs, créer des dynamiques d’équipe et pas uniquement des succès individuels…et tant d’autres sources de satisfaction qui font du rôle de manager une si belle aventure !

La table ronde du management est un podcast produit par Albus Conseil www.albus-conseil.com/fr/

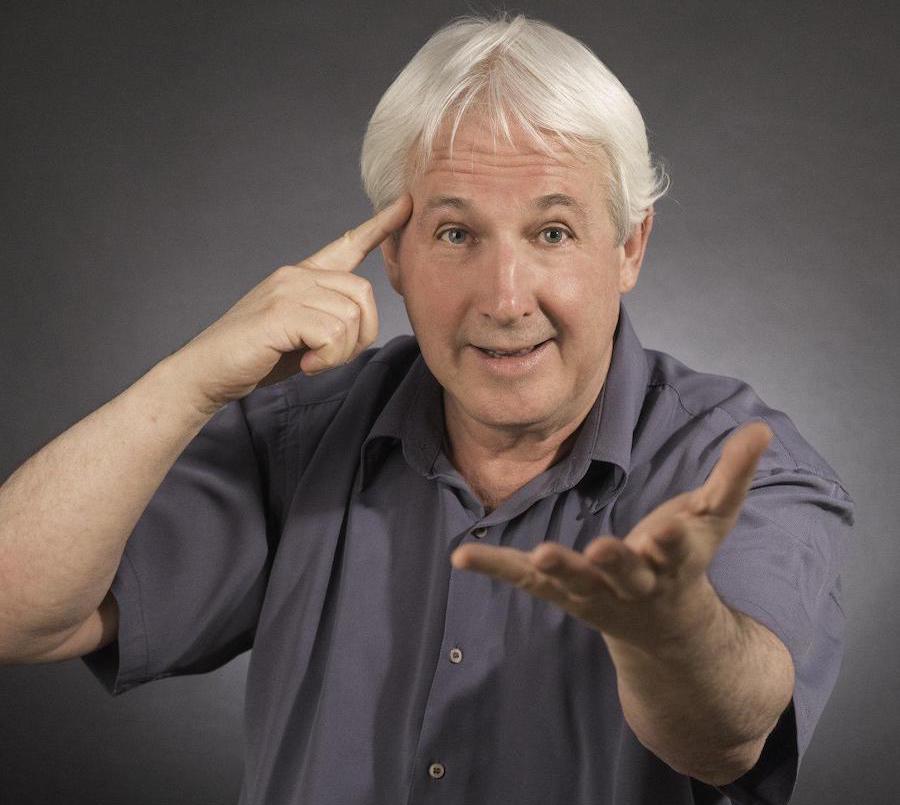

Au micro : Camille Riou et Patrick Bois

A la réalisation : Mathieu Driot

Préférez la naïveté au jugement !

Nous l’avons tous constaté : en période de crise, deux lames de fond se déploient : la solidarité, et son pendant, le jugement. Et il est très difficile d’être épargné par ce dernier. Preuve en est, en tant que citoyens nous en avons tous été témoins et acteurs ces derniers mois durant la crise du coronavirus : on a jugé le citadin exilé à la campagne, les voisins qui sortaient trop, la gestion de la crise par le gouvernement, et ce n’est d’ailleurs pas fini en période de déconfinement…en fait nous n’avons de cesse de condamner les comportements des uns et des autres.

Et en tant que managers vous n’êtes pas épargnés…

D’aucuns diront que c’est humain, pour autant, ne pas s’en occuper est tout sauf une bonne idée ! D’une part parce le jugement se répand vite et abondamment et d’autre part parce qu’il amène bien souvent davantage à la peur de l’autre, à la défiance et à la dislocation qu’à un débat sain et constructif. Juger n’est pas faire preuve d’esprit critique.

Managers, vous allez tomber dans le piège, l’important sera d’en sortir

Face à l’incertitude et au caractère (quasi) insoluble des situations de crise, notre cerveau a besoin de simplifier les choses et de se rassurer. Il va donc proposer une réponse quasi automatique : le jugement. Cela va nous rassurer sur notre intégrité, notre valeur et sur le fait que si les autres avaient agi de telle ou telle façon alors il y aurait une solution. Bref, un leurre qui va être réconfortant sur du court-terme, mais dévastateur dans le temps.

Il n’en reste pas moins que le jugement est une propension universelle à laquelle vous n’échapperez pas. Le problème est que même en essayant de le cacher, vous risquez de le transpirer ! Il faut donc y remédier !

D’autant qu’une crise bouscule les repères, amenant encore une fois la tentation du jugement. L’exemple de la crise actuelle le montre avec la création de nouveaux modes d’organisation du travail qui ont créé une forme de désorientation, pour vos collaborateurs mais également pour vous. Tout à coup vous n’avez plus la main sur ce qu’il se passe : les exigences sont toujours aussi fortes mais votre équipe est-elle toujours aussi engagée ? Vos collaborateurs travaillent-ils autant qu’ils le peuvent ? Difficile de le savoir à distance alors même que le stress augmente et que l’on vous demande de délivrer.

Outre le télétravail, il est possible que votre organisation ait opté pour un mode d’organisation pouvant dérouter.

On peut par exemple penser au volontariat. Ce modèle fonctionne souvent très bien, ce qui montre que l’engagement des collaborateurs n’est pas si mauvais ! Mais il peut être très déstabilisant. Pourquoi ? Parce qu’il met devant des collaborateurs qui n’y sont pas habitués quelque chose qui est assez vertigineux et qui s’appelle la liberté, en l’occurrence celle de choisir si l’on souhaite ou non travailler. C’est très vertigineux parce que cela demande ensuite d’assumer pleinement le choix que l’on a fait : il s’agira si l’on a été volontaires de ne pas juger ses collègues qui ne l’ont pas été et si on ne l’a pas été, d’assumer pleinement le choix que l’on a fait. Côté manager, il y a également un défi, celui de ne pas juger ceux qui sont venus et de ne pas créer, malgré soi, un système de reconnaissance qui tend vers le manichéisme.

Il n’en reste pas moins que le jugement est une propension universelle à laquelle vous n’échapperez pas. Le problème est que même en essayant de le cacher, vous risquez de le transpirer ! Il faut donc y remédier !

En période de crise, il y a trop de risques à être un mauvais juge !

On peut bien sûr se dire qu’être un bon manager, c’est aussi savoir émettre des bons jugements pour adopter des comportements les plus justes possibles. Le problème est que c’est, de manière générale difficile, mais en période de crise presque impossible !

Encore une fois, la crise du coronavirus en atteste. Cette crise a créé et révélé des injustices : lieux de confinement (et donc de télétravail), organisation familiale, ressources psychologiques de chacun…Dans un tel contexte émettre des jugements c’est faire comme si ce n’était pas le cas, d’autant qu’il y a les injustices évidentes et celles invisibles à vos yeux (parce que vous ne pas pouvez les voir et/ou que vos collaborateurs ne veulent pas vous les montrer). Avoir un bon jugement implique avoir un maximum d’éléments pour émettre un avis le plus juste possible, or cette crise ne l’a pas toujours permis. Il est donc bien impossible de faire comme si tout le monde avait pu donner le meilleur de lui, puisque ce n’est évidemment pas le cas.

Il faut donc stopper le mécanisme du jugement, en l’identifiant quand il vous vient à l’esprit, en le comprenant et en le neutralisant.

Et puis juger c’est souvent tomber dans le procès d’intention : vous ne savez pas donc vous supposez, et plutôt négativement ! Le risque est de faire des erreurs assez coûteuses. Dans le cas du coronavirus : valoriser ceux qui se sont donnés à fond et sans le vouloir tomber dans la néfaste caricature « des héros et des autres » (c’est en tout cas comme cela que ce sera interprété), détruire une relation de confiance parce que vous émis un doute sur l’efficacité de quelqu’un qui vit très mal le télétravail, apparaître comme manquant d’empathie (qualité qui aide pourtant remarquablement les managers en période de crise)…D’autant que, sans tomber dans une chimère humaniste, les vrais abus ont été marginaux.

Il faut donc stopper le mécanisme du jugement, en l’identifiant quand il vous vient à l’esprit, en le comprenant et en le neutralisant.

Tentez la naïveté, c’est moins risqué !

S’il y a une chose qui vous permettra de prendre beaucoup moins de risques c’est la naïveté, ou une sorte de. L’idée n’est pas de devenir un manager crédule ayant perdu toute lucidité sur la situation, mais plutôt de faire confiance plus trop que pas assez. Et pour cela il y a une arme assez magique : le crédit d’intention. Le crédit d’intention signifie que sans connaître les intentions de l’autre on les suppose positives. Présupposé qui orientera les actions et créera à terme une boucle vertueuse de confiance. Particulièrement utile en période de travail à distance !

Pour être clair, dès que vous êtes tentés de juger négativement un comportement ou une situation pour lesquels vous n’avez pas tous les éléments (et vous verrez que cela arrive très souvent) arrêtez-vous et passez en mode crédit d’intention.

Alors oui c’est difficile mais il faut le faire et le répéter : la naïveté intelligente, ça se muscle !

Vous verrez c’est tout bénéfice !

Vous avez tout à gagner à cette confiance exacerbée. Déjà parce que vous ne courrez plus le risque de commettre une erreur de jugement qui aurait des conséquences dévastatrices (mieux vaut un coupable en liberté qu’un innocent en prison !). Ensuite, parce que vos collaborateurs vont le remarquer (peut-être sans pour autant être capables de le verbaliser) et que vos relations avec eux s’amélioreront. Egalement parce que c’est reposant de voir les choses de cette manière, et que vous avez plus que jamais besoin d’énergie. Et surtout parce qu’à moyen-terme, même quand vous aurez tort sur la confiance que vous accordez, vous créerez des prophéties auto-réalisatrices : plus vous faites confiance, plus celui qui en fait l’objet se sent responsable de l’honorer.

Managers, devenez un nouveau genre de mentor – sur le modèle d’Opher Brayer

L’histoire du pianiste israélien Yaron Herman et de son mentor, disponible en podcast (référence ci-dessous) casse les codes. Elle montre que le plus important pour un mentor est de comprendre plutôt que d’apprendre.

Yaron Herman découvre le piano très tard, à 16 ans, et devient rapidement un grand virtuose. La vitesse avec laquelle il est devenu un prodige est tout simplement incroyable, et le talent de pédagogue de son mentor n’y est pas pour rien !

En effet, ce dernier, Opher Brayer, est selon Yaron « un mauvais pianiste mais un pédagogue hors pair », dont la méthode repose notamment sur l’usage de la psychologie lui permettant de comprendre les mécanismes et les motivations profondes de son élève. Ainsi, durant les 1er cours, Yaron ne fait quasiment pas de piano mais répond aux questions de son professeur : « Tu t’entends avec tes frères ? », « Tu aimes vraiment la musique ? », « Tu aimes le sport ? » …

Grâce à ses réponses, Opher apprend à comprendre le jeune homme et dessine une méthode sur mesure pour l’aider à se dépasser et lui insuffler la passion. C’est ainsi qu’il utilisera par exemple son esprit de compétition, développé en jouant au basket à haut niveau, pour décupler sa motivation.

Résultat, en seulement deux ans, Yaron devient lauréat du prestigieux “talent junior” de la Rimon School of Jazz and Contemporary Music.

Qu’est-ce cela peut vous inspirer à vous manager ?

Que la clé de la motivation et du développement de vos collaborateurs se trouve dans la compréhension de ce qu’ils sont, plus que dans ce que vous leur transmettez !

Pour ce faire, nul besoin d’un doctorat en psychologie mais surtout :

- De temps qualitatif avec eux, déconnectés des sujets pro pour connaître leurs mécanismes personnels.

- D’accepter de faire différemment pour chacun. Les managers ont tendance à utiliser une ou deux méthodes qui ont marché pour tous leurs collaborateurs. Osez faire du 100% sur mesure.

Prenez cela comme un jeu, il y a probablement des virtuoses cachés au sein de vos équipes à côté desquels il serait dommage de passer !

Reco : podcast GDIY

https://soundcloud.com/generation-do-it-yourself/yaron-herman et son dernier album Songs of the Degrees

Arthur et Lancelot : deux visions du management

Dans la course effrénée à la performance, il est utile de se poser la question de la stratégie pour aller plus vite que ses concurrents !

On constate que nombre d’entreprises misent sur 20% (voire moins !) de leur effectifs pour faire avancer leur organisation et lancent à ce titre des programmes pour les fameux « hauts potentiels ». Ce qu’on en pense ? Quel dommage de laisser de côté tant de potentielles forces vives ! Ce en quoi on croit ? Considérer chaque collaborateur comme un talent et miser sur chacun d’entre eux en les aidant à tous progresser : c’est la stratégie Arthurienne (qui valorise d’abord le progrès), qui s’oppose à celle de Lancelot (qui valorise plutôt la performance), en vigueur généralement.

* Pour aller plus loin *

// A lire //

La revanche managériale d’Arthur

// A voir //

Tout « Kaamelott » d’Alexandre Astier et particulièrement les saisons 3, 4 et 6

Les yeux dans les bleus de Stéphane Meunier

Les interventions de José Mourinho

// Les extraits //

Claude Onesta : « Manager, c’est s’intéresser aux autres »

La diplomatie dans le sport 1 – Aimé Jacquet (parle aux attaquants)

Kaamelott : le médiateur Livre III épisode 96

Kaamelott : la dispute Livre III épisode 99

Kaamelott : la dignité des faibles Livre VI épisode 37

La table ronde du management est un podcast produit par Albus Conseil

Au micro : Camille Riou et Patrick Bois.

A la réalisation : Laëtitia Peyre

Leadership, l’injonction impossible

L’injonction au leadership est placardée dans toutes les salles de réunion, et répétée sans arrêt dans les formations de management… Mais sommes-nous tous des leaders en puissance, et si oui, par où commencer pour révéler ce qui en vous, fera lever les foules ?

* Pour aller plus loin *

// A lire //

Améliorer son management : la matrice Boss/Leader/Coach

L’autorité est de retour, il était temps (HBR France)

// A voir //

Tout « Kaamelott » d’Alexandre Astier

// Les extraits //

President Obama sings Amazing Grace

Tony Parker France Espagne (No Escape)

Les portes de la Gloire (Le briefing)

Podium (le jogging)

Les randonneurs (la marche expliquée aux marcheurs)

La table ronde du management est un podcast produit par Albus Conseil

Au micro : Camille Riou et Patrick Bois.

A la réalisation : Laëtitia Peyre

Le Bottom Up, un calvaire à manager !

Ça y est, cette année, vous prenez votre courage à deux mains, et décidez de vous appuyer sur les remontées terrains et de favoriser le passage à l’action. Et là, chou blanc, rien ne se passe, tout le monde se regarde en chien de faïence et personne n’agit. Ils attendent et vous aussi. Mais pourquoi n’agissent-ils pas ?

Vous venez de franchir le palier du manager moderne

Franchir le pas du manager moderne, c’est décider que ses équipes ont le droit de prendre des initiatives et se doivent d’être acteurs au sein de leur entreprise.

En laissant aux collaborateurs de la liberté vous ne pouvez être que plus performant, car la liberté d’agir contrairement à ce qu’on entend parfois, c’est avant tout responsabilisant et non anarchisant.

Et c’est ça être un manager moderne ! C’est considérer qu’en face de nous, il y a des adultes qui ont de véritables compétences métiers et qui sont capables d’identifier et de proposer des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent.

Ainsi, que le collaborateur soit un opérateur dans une usine ou bien un cadre dirigeant dans une grande entreprise, un manager a tout à gagner à encourager la prise d’initiative.

En agissant ainsi, vous allez éviter les cascades hiérarchiques face à la moindre difficulté et tirer tout le monde vers le haut, augmenter la VA de chacun !

Vous irez même jusqu’à augmenter votre propre VA, car en n’agissant pas à la place de vos équipes, vous allez pouvoir vous dégager du temps et la perspective d’agir sur d’autres actions.

Mais cela n’est pas simple

Vous êtes persuadés qu’en effet, vous et vos équipes avez tout à gagner dans une dynamique qui laisse plus de place aux initiatives et à la liberté. Cependant, vous vous rendez-compte que même si c’est alléchant sur le papier, c’est beaucoup plus compliqué en pratique.

En effet, pour les équipes, ce changement peut faire peur !

Eux qui ne demandaient qu’à être écoutés et impliqués ne veulent plus agir, ne savent pas quoi faire et pensent parfois que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités de manager et que vous déléguez tous les problèmes.

Et c’est normal que vos équipes passent par une période de purge et aient besoin d’être accompagnées pour pouvoir prendre des initiatives : pendant de nombreuses années, vous avez fonctionné avec vos équipes sous un rapport de prise en charge : « fais ce que je te dis d’officiel et d’officieux et tout se passera bien pour toi ». En face, les équipes se positionnent dans une posture de soumission « Je fais tout ce que tu me dis et tout se passera bien pour moi ». Ainsi, vous manager êtes uniquement dans une posture de logique et de décision alors même que vos équipes sont uniquement dans l’émotionnel.

Bref changer ne sera pas de tout repos pour vos équipes.

Pour vous aussi, cela ne va pas être évident

Pour vous aussi sortir de cette relation sera compliqué, parce que la liberté ne produira pas des idées et des comportements géniaux du premier coup. Si vous voulez augmenter la probabilité de les voir prendre des initiatives, proposer des solutions et passer à l’action, il va falloir vous focaliser plus sur l’énergie que sur la compétence et montrer votre envie !

Avoir des équipes qui prennent des initiatives c’est un rêve de manager…mais c’est un rêve qui ressemble beaucoup au rêve de Noël…

Sous le sapin, on trouve parfois des cadeaux déconcertants…Et comme vous faîtes un beau sourire à la tante Jeanne qui vous a offert ce super pull vert bouteille, vous allez devoir valoriser les initiatives proposées par les membres de vos équipes, quelles qu’elles soient.

Si à la première initiative proposée, vous vous agacez de la proposition, celle-ci vous paraissant ridicule par rapport au problème ou encore infaisable et bien vous provoquerez la même conséquence que si vous dîtes à la tante Jeanne que son pull est horrible…la fois d’après plus de cadeau sous le sapin, plus d’initiative…

Pour vous aider, voici les 3 commandements du manager moderne

L’énergie plus que la compétence tu valoriseras

La meilleure façon de créer de la liberté d’agir est encore celle de se saisir de ceux qui en ont envie. Ne vous focalisez donc pas sur les meilleurs dans vos équipes ou les plus revendicatifs, mais sur tous les volontaires que vous pourrez trouver. Max le stagiaire veut travailler sur la priorisation au sein de l’équipe, ne vous en privez pas ! Au plus vous vous entourez de personnes qui ont envie d’agir autour de vous, au plus vous favorisez la prise d’initiative dans vos équipes sur le long terme.

En crédit d’intention et non en procès tu seras

Il faudra faire preuve de bienveillance et être réceptif devant leurs idées afin qu’ils croient en leurs capacités. Il va falloir challenger leurs idées de façon constructive. Devant les initiatives de vos équipes, vous avez tout à gagner à vous positionner plus en coach qu’en patron.

Pour cela, chercher à comprendre quel est le cheminement de pensée qui a amené votre collaborateur à vouloir agir sur cette action en particulier. En faisant ceci, vous êtes deux fois gagnant. Premièrement, vous saisissez l’opportunité de ne pas rejeter une initiative qui répond peut-être à des problématiques que vous n’avez pas entrevues. Deuxièmement vous vous mettez dans une posture qui vous permet de challenger l’action sans nuire à la motivation.

Le progrès plus que le résultat tu regarderas

Ne vous focalisez pas sur le résultat attendu mais sur les progrès. En regardant les progrès vous allez en premier lieu vous donner du baume au coeur ! Surtout, vous allez pouvoir encourager tous les profils dans votre équipe et pas uniquement les « haut potentiels ». Enfin, vous allez créer une dynamique, un mouvement, qui entrainera les collaborateurs à aller plus loin, et ceux qui n’ont pas bougé à prendre le train en marche.

En suivant ces trois commandements vous avez de grandes chances de créer un cadre qui donne envie à vos équipes de prendre des initiatives. Et une fois la machine lancée, n’oubliez pas de donner du rythme à votre démarche et de célébrer les succès!

La bienveillance oui, mais pas bullshit !

Voilà encore un mot star de Linkedin ! Il faut un management bienveillant, c’est bon pour moi et c’est bon pour l’autre… Et puis comme d’habitude sur les réseaux sociaux, c’est mon image de mec bien qui monte en flèche. Mais le problème, comme d’habitude, c’est que quand on va dans les entreprises, la bienveillance est bien moins présente que sur les réseaux sociaux… Pourquoi ?

La bienveillance est un bon concept

Parfois nous critiquons un concept parce qu’il ressemble à une mode ou parce que nous pensons que beaucoup d’effets pervers se cachent sous la bonne intention. C’est le cas des tests de personnalité, ou du management par les valeurs.

Mais ici ce n’est pas le cas. La bienveillance est peut être un terme un peu « bisounours », mais c’est une notion importante et surtout efficace.

En gros, ça dit quoi ? Ça dit que vous tirerez le meilleur de votre équipe en diminuant le niveau d’exigence et en le remplaçant par un gros niveau d’attention et de compréhension. Loin de générer des déviances et des abus, une telle attitude va créer dans la plupart des cas une hausse de la performance en agissant sur 3 facteurs :

- Diminution du stress chez l’autre, et donc des erreurs.

- Développement des initiatives et donc de la productivité.

- Amélioration du climat de confiance et donc anticipation des risques.

Le management bienveillant est donc une source de progrès en plus d’être satisfaisant humainement. Dans nos pays à coût du travail élevé, c’est même une condition de la compétitivité puisque l’initiative et l’anticipation sont les éléments sur lesquels nous pouvons nous différencier.

Enfin, c’est un management qui paraît utopique à certains, mais qui a un gros potentiel de séduction : c’est un objectif que beaucoup aimeraient atteindre

Mais elle se heurte au stress, et disparait donc quand elle est le plus nécessaire

Alors quel est le problème ? Le problème, c’est que c’est bien plus facile à dire qu’à faire, et qu’il y a beaucoup plus de managers bienveillants dans les mots que dans les actes.

Selon nous, ce n’est pas un problème d’honnêteté, mais de stress. Il faut en effet être apaisé pour rester bienveillant. Mais quand la clôture approche, que le client ou le patron râle, que le danger est important, ou que l’on est proche mais pas sûr de signer la vente du siècle, c’est bien plus difficile de rester bienveillant…

La plupart du temps c’est ça qui explique la chute ou l’absence de bienveillance. Les managers sous tension se replient sur eux-mêmes et peinent à laisser du temps et de l’air à leurs équipes, alors que c’est de cette façon qu’ils obtiendraient les meilleurs résultats.

On a donc une situation un peu absurde où le management qu’il faudrait avoir pour surmonter une épreuve tendue est impossible justement parce que la situation est tendue…

La question est donc de savoir comment se maîtriser suffisamment pour pouvoir être bienveillant quand la situation l’exige, c’est à dire dans la tempête ?

Apprendre à la maintenir dans la tempête

Evidemment, l’utopie serait l’absence de tempête et des entreprises qui anticipent et s’organisent suffisamment bien pour ne pas être « charrette ». Mais convenons que c’est largement inaccessible dans le monde actuel.

Alors le manager doit savoir être bienveillant dans la tempête, dans les périodes de stress. Comment faire ?

Prévenir

Les période de stress, qu’elles soient générées par le contexte personnel ou professionnel, sont souvent prévisibles. On se sent tendu ou on sait que ça va venir. C’est important de partager cet état d’esprit avec l’équipe « Bon, vous le voyez je suis un peu tendu, je vais essayer de rester agréable ». Ce genre d’annonce a 2 effets :

- Elle augmente la bienveillance vis-à-vis du manager, et permet de limiter les énervements.

- Elle met aussi le manager dans de meilleures dispositions. En exprimant le point, une partie du problème est déjà évité.

Guérir

Ensuite, le manager n’est pas infaillible. Malgré tous ses efforts, et même en prévenant l’entourage, il arrivera que sa bienveillance chute avec le stress et la fatigue. On ne peut l’éviter à 100%. Dans ces moments, l’idéal serait de faire un break et de respirer un peu avant de continuer. Mais ça n’est pas toujours possible. Il faut donc avoir un bon réflexe quand on dépasse les bornes : s’excuser 🙂

Ça peut paraître bête mais s’excuser est un acte managérial pas si fréquent et apprécié. Il générera de la bienveillance en retour.

Le cirque des Romanès, ou comment réussir sans tomber – dans le culte de la perfection et de la performance

Ce mois-ci, nous voyageons dans les Balkans avec le dernier spectacle de cirque de la famille Romanès « Les nomades tracent les chemins du ciel ». Imaginez, samedi après-midi, Porte Maillot à Paris. Vous entrez sous le chapiteau du dernier cirque tzigane d’Europe. Les derniers spectateurs s’installent. Noir. La grande tribu Romanès (du grand-père Alexandre à ses petites-filles) salue le public et hop, ça commence.

Les numéros alternent entre disciplines purement circassiennes (acrobaties et jonglages) et danses folkloriques sur le rythme effréné des musiques tziganes balkaniques.

Amateurs d’animaux exotiques, d’acrobates perchés à 10 mètres ou autres numéros grandioses, passez votre chemin…

Les Romanès offrent un spectacle qui leur ressemble. L’idée n’est pas d’impressionner par des prouesses à couper le souffle mais d’offrir un moment hors du temps, de la poésie et surtout de la joie. Personne ne recherche la performance comme but unique. Un acrobate rate un cerceau, un autre fait tomber un chapeau et enfin le chien n’obéit pas. Peu importe. Ca fait partie de la vie. Et le public apprécie. Un pur moment d’humanité.

Et si nous remettions cette fraicheur dans le monde du travail où les non-réussites sont souvent très mal vécues? Soit on les passe sous silence soit on en parle trop jusqu’à ce que quelqu’un endosse la faute personnellement. Pourtant, si on est sincère, personne ne peut sérieusement envisager le sans faute. L’échec faisant partie de la vie des entreprises, ce qui compte, c’est d’accepter ses plantages d’en tirer les enseignements et de continuer simplement le spectacle, comme les Romanès.

On est tous fous !

L’adage populaire dit que l’on est tous « le con de quelqu’un ». Je ne sais pas mais il me semble qu’on est tous le fou de quelqu’un. Récemment, une de nos consultantes trouvait rassurant que tous ses collègues soient d’une façon ou d’une autre, complètement dingues, et qu’elle se sentait, par conséquent, normale… Je suis d’accord avec elle, sauf sur un point : elle n’est pas moins folle que les autres.

Mais alors, serions-nous tous fous ?

n.b. : cet article ne repose sur aucune compétence médicale. Les termes, utilisés d’un point de vue d’observateur, ne sont employés que dans le sens commun et populaire.

La folie est partout

Entre nous, un leitmotiv gentil nous aide à appréhender les complexités des cas que nous rencontrons : « Tu ne t’attendais quand même pas à ce qu’ils soient rationnels ? »

Il est en effet fascinant de voir à quel point les individus sont peu rationnels et cohérents. Ou plutôt, à quel point le rationnel est comme la surface d’un lac gelé. En apparence plane, lisse, sans défaut, mais sur lequel on ne peut pas faire 3 pas sans tomber, et qui parfois cède sous notre poids avec des conséquences parfois héroïques (solidarités diverses), parfois fatales (burn-out).

Comment peut-on affirmer son attachement immense à un collectif (par les mots et les actes) et décider totalement égoïstement dans le même temps ? Comment peut-on vouloir faire grandir les équipes plus que tout et affirmer des positions tellement tranchées qu’elles ne laissent aucune place à une opinion différente ? Comment peut-on passer ses journées à développer la lucidité des autres et en avoir si peu sur soi ?

« Je me sens normale au milieu de tous ces fous ».

En fait, ces contradictions sont le fait de nos peurs et des scénarios que nous nous faisons pour trouver notre place dans un collectif, qu’il soit celui de la famille, des amis à l’école, de l’entreprise. En fait, on ne lutte pas pour le bien et la vérité mais pour exister selon des critères et des valeurs stables, qui nous permettent de justifier nos actes à nous-mêmes.

Les comportements des autres sont donc forcément fous, non pas parce que ces derniers sont malades, mais parce qu’ils obéissent à des injonctions profondes, différentes des nôtres et quasi impossibles à appréhender, parce que l’autre lui-même ne les connait pas vraiment. Celui qui se prend pour Napoléon y croit vraiment et pour lui, ce sont les autres qui sont à côté de la plaque.

Mais elle nous touche, ou pas

Mais vous allez me dire : « Je ne trouve pas tout le monde fou autour de moi ! » ou, comme notre consultante « Je me sens normale au milieu de tous ces fous ».

L’irrationalité de l’autre est ce qui nous attire et fonde nos amitiés et nos amours… Et cela explique que 20, 30, 40 ans de vie commune c’est difficile.

Oui heureusement. Mais en fait c’est l’effet de votre profonde subjectivité (la mienne aussi, en passant). Je me sens normal parce que je crée du rationnel autour de moi, cohérent de mon point de vue. Concernant les autres, je les vois fous ou « normaux » parce que leur irrationalité percute trop violemment ou au contraire se fond dans ma réalité. Si ton irrationalité peut me surprendre positivement ou m’agacer profondément, je te prendrai autant pour quelqu’un de génial qu’à côté de la plaque. En revanche, quand ton irrationalité m’échappe totalement, dans ce cas, tu es parfaitement normal à mes yeux.

Ainsi, nous admirons tous des personnes différentes, pour des raisons différentes. On les prend même pour des héros (et non des fous) quand ils valident, d’une façon ou d’une autre, nos aspirations.

L’irrationalité de l’autre est ce qui nous attire et fonde nos amitiés et nos amours… Et cela explique que 20, 30, 40 ans de vie commune c’est difficile. Parce que c’est la folie qu’on épouse, et que comme tout, elle évolue, tout comme nous, et à la longue peut devenir agaçante :-).

La gérer c’est d’abord l’admettre

Alors comment gérer ce micmac ? D’abord en l’admettant. Et en l’admettant d’autant plus que cet état de fait n’est pas un problème. C’est parce que les humains ne sont pas rationnels qu’ils inventent, repoussent les limites de la science, de la performance, d’eux-mêmes.

Admettre que la décision ne se prend pas au terme d’un calcul complexe, c’est donc accueillir le résultat avec plus de bienveillance. C’est aussi une chance et pour moi une garantie, que singer le cerveau humain avec l’informatique n’a de sens que pour des actions très isolées même si elle peuvent être très complexes : la prise de décision est, je pense, totalement unique à chaque occurence. Parce qu’elle résulte de l’irrationalité profonde des acteurs, résultant de chaque histoire, ancienne (parfois avant leur naissance) et récente (parfois quelques minutes avant).

C’est aussi pour cette raison que l’opinion est une chose aussi précieuse dans les entreprises et ailleurs. Parce que, résultant d’un processus unique, elle peut potentiellement débloquer les situations les plus fermées. Face à l’opinion de l’autre, qu’elle conforte ou aille à l’encontre de notre propre avis, elle devrait toujours nous pousser à interroger sur les avantages de l’opinion de l’autre.

Puis de passer de chercher à comprendre à chercher à aimer

Bien sûr, la lucidité ne suffit pas à composer avec la folie des autres. Ça serait si simple… En revanche, vous pouvez changer votre approche de l’autre : habituellement, on cherche à comprendre les raisonnements de l’autre pour mieux vivre avec… mais étant donné l’irrationnalité des humains, la recherche de la cause amène plus de blocages que d’avancées.

Pour mieux vivre ensemble, on cherchera non pas à comprendre les causes de la décision mais on cherchera à composer avec elle : comment laisser une place aux individus pour profiter de leurs idées, ou, quand c’est impossible, pour qu’ils aient le temps de se recaler à leur rythme ? C’est d’ailleurs une des forces fondamentales de la stratégie des alliés quand elle est bien faite : en laissant les opinions divergentes exister et s’exprimer, sans brusquer l’engagement, non seulement on ne dépense pas d’énergie à une quête inefficace (contre toutes les névroses) mais en plus, on laisse les individus construire des places dans les projets qui leur conviennent.

Plus profondément, c’est en fondant la relation aux autres sur la tentative de les aimer tous, en cherchant non pas les contradictions internes (qui sont toujours là) mais au contraire la valeur de chacun qu’on arrive à travailler avec plus de profils. Evidemment, on n’arrivera jamais à débloquer la relation dans tous les cas, et nos capacités d’acceptation ont leur limite, mais au final, dans la vie de l’entreprise, vous ferez une différence majeure si vous travaillez bien avec 70% des gens plutôt que 50% ou 30%. Les grands managers sont souples dans la relation.